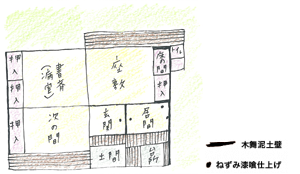

俳人の正岡子規の終の棲家となった東京台東区根岸にある子規庵は旧加賀藩前田家下屋敷の棟割長屋だった。その二軒続きの一軒だけが残ったものである。木造平屋玄関の間を入れて五部屋ほどの下級武士の建築といってよい。ただ子規の晩年をなぐさめた、当時二十坪ほどの庭付きである。現建物は戦中の空襲で焼けたものを昭和25年再建。壁は木舞土壁。外部は下見板貼り。内部はねずみ漆喰仕上げ。石端立ての床下、縁側、戸袋、深い軒等、典型的な日本民家である。

|

|

|

庭からみた子規庵。瓦屋根が非対称なのは棟割長屋の一軒だけ再建したため。

|

文人の集った8畳の客間の縁側。

|

|

|

|

|

戸袋と下見板の外壁。下は木舞土壁。

|

子規が庭を眺めた硝子戸。

|

玄関から居間をみたところ。壁はねずみ漆喰仕上げ。

|

■子規庵

所在地:東京都台東区根岸2-5-11 TEL:03-3876-8218

■正岡子規

(1867年~1902年)四国松山に生まれる。明治の文人。「歌よみに与ふる書」を新聞「日本」に発表。句誌「ホトトギス」を創刊。俳句・短歌の革新者として明治の文学史にその名を残す。明治22年喀血、脊椎カリエスの手術。台東区根岸の子規庵にこもり「墨汁一滴」「病牀六尺」で写生文の新しいジャンルを開拓する。−柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺−は誰もが知る子規の代表作になっている。

- Q 子規にもなにか塗り壁を詠んだ句がありますか?

- 子規は34年余りの短い人生だったが旅が好きだったので、松山と東京のゆきかえりに奈良に遊び、法隆寺で詠んだ柿の句に「渋柿やあら壁つづく奈良の町」という句がある。まだ明治の中頃、法隆寺が観光名所になる前の、あら壁の残る奈良の町を詠んだもの。

- Q 子規庵の壁の特徴は?

- 子規庵は江戸時代の下級武士の家屋だったもので、木舞土壁に武士のすまいらしく町人の長屋にはみられないねずみ漆喰が塗られている。この木舞土壁に漆喰仕上げの内壁、外壁の下見板貼り、床の間のある縁側付きの住宅が明治以降の日本の住まいの典型となった。