実にせわしない一ヶ月だった。コロナ報道に心かき乱されながら自粛しつつも、ひたすら動き回っていた。石川県かほく市哲学館での西田幾多郎の「ヘルマンとドロテーア」(ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ原作)ノートの翻刻と金沢湯涌夢二館での竹久夢二旧蔵スクラップブック調査、そして大切な同業者さんたち石川県古書籍商組合の会合には出来る限り顔を出し、非常勤講師としての各大学の授業の準備に大わらわ、しかし、それらのことも次々と延期や中止になる日々。

その後、インターネットに支配され気味の自宅「自粛」となっても、変わらずせわしない日々が続いている。海外の古本屋さんたちがネット上で売りに出す品物が少し普段と変わったように感じたので、時事ニュースと合わせてそれを必死でチェックし続けた挙句、夜まったく寝られなくなった。つまりは、ドイツ時間で何日か生活してしまい時差ボケのような症状に見舞われる羽目に。

そんな中で、夫の職場で「自粛」が決まったときには実に嬉しかった。ベルリンの友人たちは私の心の叫びに感づき、ぴったりのタイミングで連絡をとってくる。世の中には語らずとも察してくれる人があり、また語っても語っても通じない人がいるものだ。

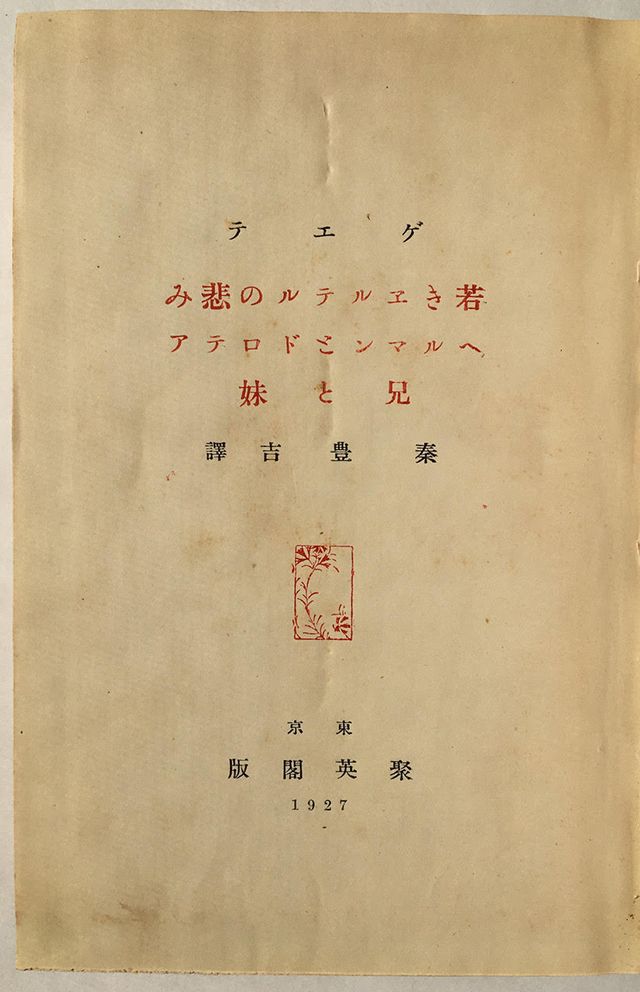

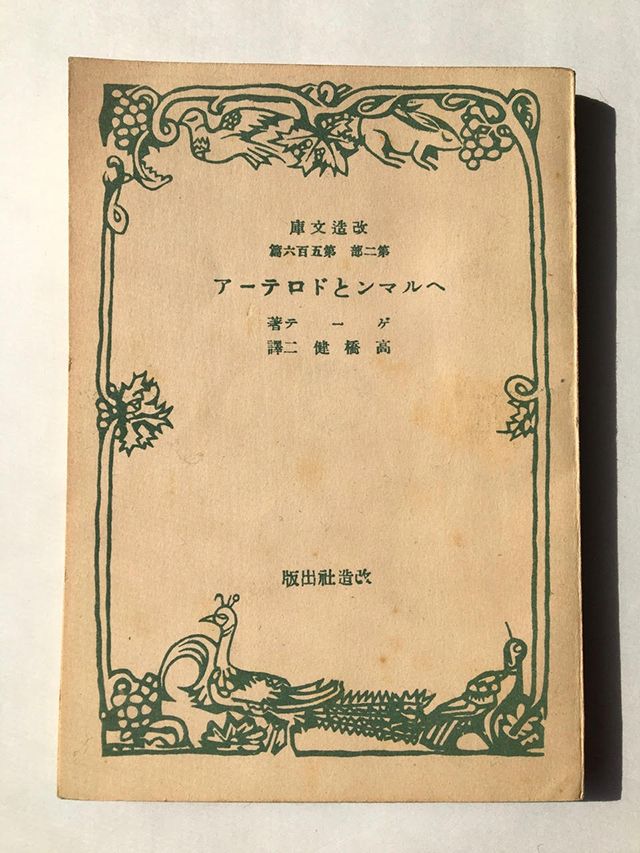

それはさておき、かほく市での西田幾多郎プロジェクト「ヘルマンとドロテーア」ノートの翻刻のためにゲーテのこの作品を読み、改めて感じ入るものがあった。目下、「世界市民」という言葉が、ドイツの哲学者マルクス・ガブリエルらによって取り上げられ話題となっているようだ(註)。この言葉は、以前ドイツ文学研究者を志していた私にとってはとても気にかかる。「世界市民」って、そもそもドイツ文学者にとってはゲーテの言葉かも?!

『ヘルマンとドロテーア』のあらすじは、私の見立てではこうだ。紛争だか戦だか(歴史学者でないので確定できない)のせいでたくさんの難民が、とある村に押し寄せる。いかに誠実に彼らに接するべきかを、ヘルマンという気立ての良い青年の家族(主にはヘルマンとその父親と母親)がご近所さん巻き込んで話し合う。ヘルマンは、着物などを寄付しに難民の人々の集う先へ駆けつけ、ドロテーアという気立ての良い難民少女と知り合い、二人は最後に結婚する。

どんな大変な時期にあっても、人は結婚式を挙げる。こうしたことをおぼろげながら考えていたとき、このコラムの仕事につないでくださった中森あかねさん(金沢、彗星倶楽部)から、お子さんが結婚されたというSNSの発信が届いた。涙が出た。

最後に、西田幾多郎が訳したゲーテの詩の一節(詩作は1780年)で、九鬼周造の法然院の墓石に刻まれている言葉をここに書いてみよう。

見はるかす山々の頂

梢には風も動かす鳥も鳴かす

まてしはしやかて汝も休はん

(西田幾多郎訳 ゲーテ「さすらいびとの夜の歌 (Wandrers Nachtlied)」)

(註)「世界市民」について、現代ドイツの映画監督ファティ・アキンが彼の作品中で表現しているように思う。例えば、アキンの映画作品「そして、私たちは愛に帰る」の中には、ゲーテの「革命」についてハンブルク大学で講義する大学教授が登場し、のちに「本屋」となる。彼の姿を描くことによって、アキンが「世界市民」の現代における概念をめぐって何らかの示唆を観賞者に与えようとしていると私は思うのだが、詳しくはまた機会があれば論じたい。