初代の傳兵衛という人は、銀座に居を構えていまして、水売りをしていたらしいんですね。それが、ここ東京・京橋に土地を買って、店を持った。1830年に創業いたしまして、初めは、荒物屋といいますか、日用雑貨店を営んでおりました。その店で、自家製の箒も扱うようになったんですね。

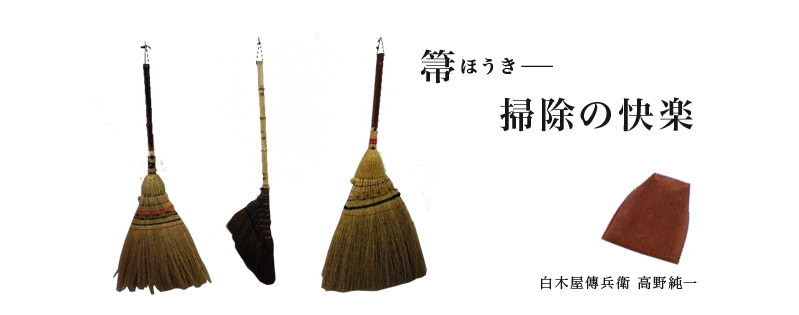

この京橋界隈は、当時、竹の一大流通市場だったんですね。それにまつわる商売が、いっぱいあった、ということです。ここにきて、材料も手に入りやすくなり、自家製の箒を売るようになったわけですが、その当時から、箒の形は、いまと同じ、変わっていないんです。ですから、誰かが、こういう形を発案してこうなった、ということは、正直、わからないんです。

誰かが考え、発明して、というよりも、地方それぞれに、それぞれの文化・風俗があって、その営みの中で、こういう形ができてきた、ということはいえると思うんですね。

その後も、現在まで、材料も形も、そう変わっていない。そこにある、柄がステッキ型の箒くらいじゃないでしょうか。ステッキ型がでてきたのは、5、6年前ですかね。とあるデザイナーの方が発案したものを、私どもで商品化したのですが、まあ、これくらいですよ、劇的に変わったといっても。

高度成長期に、家電がふつうの暮らしにどんどん入ってくるようになってから、もう、ホントに、箒の売れ行きが、落ちました。でも、それもまた見直され、とくに近年は、地球環境意識の高まりと箒がリンクした感は、ありますね。

なるべく電気を使わず、環境に負荷をかけない道具として、箒を考えていただく、ということはありますね。そう、けして、箒のダメな部分を補うために、掃除機が生まれてきた、というわけではないと思います。

室内用の箒の材料は、ホウキグサとシュロですね。

全般的に見れば、この二つ以外にも、いろいろあると思いますけれど、室内用のものは、ホウキグサかシュロかと、申し上げていいでしょうね。

ホウキグサというのは、通称です。トンブリ --゛畑のキャビア゛といわれる、あの緑の実ですが -- のとれる、ホウキギというのがあります。でも、このホウキギは、固くて、室内掃きには向きません。

それともう一つ、私どもでホウキグサとよんでいるのは、ホウキモロコシという、イネ科の植物です。これと、ホウキギと混同されがちなのですが、私どもでいうホウキグサとは、ホウキモロコシを指しているのですね。

かつての日本ですと、ホウキグサのとれた場所は、北関東中心 -- 群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉 -- このあたりで、ホウキグサを植えることが盛んだった、といいます。

ホウキグサ、つまり、ホウキモロコシは、見た目、トウモロコシみたいな草です。背丈は、2メーター弱。イネのように、べたっと穂先が下に垂れている。いまはもう、北関東で、ホウキグサを育てているようなところは、あまりなくて、私どもがお願いしてつくってもらっているのは、筑波です。

それで、いま気になるのは、福島原発の事故の影響です。いま現在販売しているのは、一昨年、収穫したもので、汚染の心配はありませんが、今度とったものから検査して、実態を把握する予定です。やはり、気になさる方はいらっしゃるでしょうし、また、情報は、きちんと開示していかないといけませんから。

いろいろなことがあるだろうと、思ってはいましたが、こういうことがあるとは、考えてもいませんでしたね。

ホウキグサは、畳にやさしいというか、相性がいいというか、ある程度、コシもありながら、やわらかさも持っている -- 畳を傷めることなく、やさしく、きれいに掃ける、ということですね。固すぎもせず、柔らかすぎもせず、という特徴のあるのが、ホウキグサです。

それと、いいのは、3カ月くらいあれば、収穫できるんです。5月のアタマくらいにタネをまき、8月上旬、お盆の前くらいには、収穫できる。ですから、農家さんは、メインの作物を植えていながら、現金収入のための効率のいい副作物として、ホウキグサをつくる。うまくニーズが一致したんですね。

これは、ま、イネ科の植物ですから、アタマが垂れるというカンジになりますね。生えて、育って、ペロリとアタマを垂れる。そこだけを、むしるんですね。草の根っこから、バンバン引き抜くわけではなく、イネと同じように、上のほうをとっていく。このとりいれは、2、3日でやってしまいます。とったばかりの草は、真ミドリですよ。

つぎに、下ごしらえです。最初は、脱穀です。タネがいっぱいついていますからね。それをとる。そのあと、乾燥させて、茹でます。そして、もう一度、乾燥させる。この作業は、天気がよければ、1週間くらいでできるんじゃないかな。

それから、穂先が完全によれているもの、折れているものなど、見た目に、はっきり使えないものを、はぶいていきますね。こうして、粗選りしたものが店へ送られてきます。

年によって、草の出来不出来は、ありますね。草の繊維がバランスよく揃って生えているのが、いいですね。悪い時は、太い茎が突出して、ピンと生える。1本だけ、極端に太かったりすると、しなり感がなくなり、使いにくくなりますよ。

草の出来のいい年、わるい年がありますし、育て方のうまい方、そうでない方がいらっしゃいますしね。昨年の出来はよかったと思いますね。

さて、粗選りしたものが店に届くと、そこから、ウチの職人の高木清一が、1本1本さわって、草の持っているコシの具合で、等級分けしていくんです。

草の太さ、細さ --- 草そのものの持っているやわらかさのバランス ---- その判断は、高木の感触なので、他のものではわからないんですね。---- 細くてやわらかいのだけれど、ちゃんとコシが入っているという、ま、釣竿みたいなカンジですかねえ ---- シナリが利くというか、それでいて、キメが細かいというか --- それらを高木が、1本1本、選んでいくんです。

もう、50年以上、草にさわっている人ですから、それはもう、ホントに手の感覚で選んでいきますね。この選別が終わると、あとは、編み上げです。等級に分けられた草を、編み始めるんです。

例えば、この手箒の場合ですと、箒は四つのパーツに分かれているんですね。その一つのパーツずつを、まず、編み上げていきます。編むというのは、1本の糸を上下上下とからめて、これを繰り返して編んでいくんですね。そして、別々に出来上がった四つのパーツを、合体させるんです。

一つひとつのパーツの編みがバラバラだと、合体させたとき、バランスが悪くなります。四つが、きちっと統一できるように、編み上げていく。そこが、一番気をつけなければいけないことですかね。

で、編み上げたあと、四つのバーツを手で押さえて、マトめて、合体させます。とじ糸を通してとじていく ---- 繰り返しますと、分離した四つのパーツを編み上げ、一つに合体、そこに、柄の竹を小槌で打ち込むんですね。

草を編むときは草に十分、水を含ませるんですね。そうすると、繊維がやわらかくなって、仕事がしやすい。その水分が乾いてから、先をハサミで切りそろえ、そして、完成、と。

柄の竹は、和歌山から来ます。糸は、綿と麻糸 ---- エエ、大切なことは、強度があって、手に入りやすく、かつ、加工しやすく、安い ---- コスト・パフォーマンスである、ということですね。

糸ではなく、針金ですと、装飾的には、派手になりますが、ちょっと高価ですし、それに、装飾的であることは、あまり必要としませんのでね。

そりゃあ、力仕事ですよ。握力も使って ---- とにかく、ひたすら、数をこなす、反復ですね。同じ行為の繰り返しで、ウデが洗練されていくんですね。最初のうちは、編み込みの統一感もバランスも、全然出来ないですよ。広くなったり、狭くなったり、ズレまくったりしている。それを、繰り返しつづけていくことによって、勝手に手が動くようになる。そういう仕事だと思いますね。

まあ、ヴェテランですと、この手箒、1日に10本つくるというカンジですかね。

シュロ箒の場合ですと、つくり方は、全然、違いますね。シュロの木の皮をシート状に加工する。つまり、シュロの繊維を巻いてパーツをつくります。

シュロは、アクの強い素材で、植物性の油が出る。シュロの持っているアクが、木に移るんですね。ですから、板の間のいい艶出し効果があります。また、耐久性に富んでいて、長持ちするのが、特長です。やわらかく、モップのようなフィーリングで使う ---- ま、静かに掃き寄せ、ホコリの舞い上がりも少ない。そうそう、使い始めは ---- 半年くらいですかね、ある程度、粉がでます。

シュロの箒かホウキグサの箒か、といわれると、まあ、それぞれ好みがあるでしょうが、シュロの箒は、みなさん、なじみが薄い。イメージしにくいんでしょうね。草にくらべると、慣れるのに時間がかかる。草のほうは、箒にコシがあるので、使える範囲が広く、とっつきやすいんですよ。お座敷はもちろん、フローリング、絨毯にも、ある程度、使えます。

上手な使い方? エエ、いずれにせよ、箒に偏った癖が、つかない、つけない、ということですかねえ。なるべく、左右均等に使っていただくと、掃き癖がつきません。使わないときは、立てかけると形がつくので、さげていただく。

もし、癖がついたら、水を十分含ませてあげると、髪の毛の寝癖と同じで、手でも、結構、形が戻ります。先のほうがチビてきたら、切りそろえていただく。そして、だんだん、穂先が短くなってきたら、最後は、外掃きにする。そこまで使っていただいたら、いいですねえ。

シュロは、摩耗が少ないんです。シュロの場合、水に漬け、水を切って、形を整える。形を整えると、掃き心地も、戻ります。

まあ、使い方にもよりますが、草で7年から10年。シュロで10年から20年、持ちますよ。草とシュロ、値段は、そうかわりませんね。

白木屋傳兵衛

TEL:03-3563-1771

FAX:03-3562-5516

E-MAIL:info@edohouki.com

白木屋傳兵衛は、天保元年(1830年)創業。コシがあってしなやかな箒を、つくりつづけてきました。ホウキモロコシの草の選別、編みあげるまで、すべてヴェテランの職人さんの手にゆだねられています。上手に使えば、10年~30年、丈夫で長持ち、今の時代にぴったりの品です。